繼“瘋狂星期四”歷史級大降價后,阿里云“AI驅動、公共云優先”的戰略布局再落一子。

近日,阿里云與菜鳥、高德地圖、中遠海運、東航物流、圓通速遞、申通快遞、中通快遞、德邦快遞、G7易流、地上鐵、浙江大學智能交通研究所等共同發起成立“物流智能聯盟”。據悉,這是物流行業內首個專注于大模型應用研究與實踐的聯盟。

2024年開年以來,阿里云頻頻落子,說明AI大模型狂飆一年后,“AI+”逐漸引發云計算版圖之變。

降價,展示出阿里云聚焦公有云市場,讓云計算重燃增長動力的決心;以物流行業為實踐成立數智化聯盟,則證明了阿里云對AI產業化落地的重視。

種種跡象表明,阿里云“向公共云和AI,前進”,是一次戰略大轉進。

一、成本與成長,降價背后的行業意義

關于阿里云之變,必須要提到的背景是,新質生產力,正在成為中國經濟發展的關鍵詞。

所謂新質生產力,就是以“科技創新發揮主導作用”的生產力,是擺脫了傳統增長路徑的高質量新生產力。而在數字經濟時代,算力毫無疑問是新型生產力的代表之一。

近年來,隨著政企數智化創新提速,市場對能提供強大而安全“計算力”的云計算需要與日俱增。

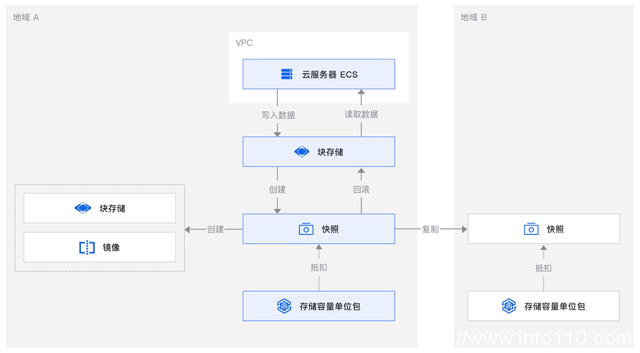

比如,某金融公司需要處理大量數據,因此對于安全、可靠和合規的要求極高。

針對這一需求,該公司采用了阿里云云原生ECS快照,設置自動快照策略定時執行,免運維投入。同時在面臨系統故障、操作不當等問題時,公司可以通過歷史版本快照回滾云盤的操作,實現應用版本的快速回退,保護云盤上的重要應用數據。

案例揭示了云計算行業的增長動力之源——企業數字化轉型痛點。正是由于客戶需求的增長,在阿里最新財報中,有關阿里云的內容提到:“公共云產品及服務收入健康增長,帶動盈利能力提升。”

值得一提的是,對于為數眾多的中小企業來說,企業數字化轉型最大的痛點,是成本。

因此,阿里云在確定了“公共云優先”的戰略重點后,在2月最后一天宣布全線下調官網云產品售價。對此,阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業部總裁劉偉光也指出,這是為了發揮云計算的規模效應,同時希望加速更多企業,尤其是中小企業上云。

產品全覆蓋,100多款核心云產品全線降價20%;受益用戶群體廣以及首次新老客戶同價等特點,揭示了此次降價與以往的不同。

如此大的降價力度,證明阿里云在企服賽道“利潤優先”的降本增效思維下,開始逆流而上,實現公有云的增長范式。

公有云是數字經濟的基礎設施“水電煤”。而基礎設施的成本與社會經濟的發展之間呈現明顯的負相關,即伴隨基礎設施成本下降,社會經濟實現發展。

形象地說,從愛迪生點亮電燈泡,到電燈的光照進百姓家中,點燃摩登城市的夜經濟,電力的普及就是成本持續下降的過程,而這個過程涌現了社會經濟飛躍式發展的創新浪潮。

同理,聚焦公有云,廠商持續優化成本大勢所趨。據統計,亞馬遜AWS自2006年以來降價了129次,阿里云也從2013年起逐年降價。這不僅是在推動自身市場份額的增長,也是加強數字經濟的基礎設施建設,實現社會效率的進步。而這也是劉偉光說的,阿里云降價并非短期市場競爭行為,而是一個長期戰略選擇。

行業光景千萬,優化成本是返璞歸真。阿里云通過降價,再推市場向前一程。

與此同時,以云計算為基礎的創新浪潮仍在涌動,人工智能的集中爆發,加速了企業上云的趨勢。

二、科技創新的“電動機”:“AI+”重構云計算生態體系

在經歷了2023年大模型元年之后,人工智能成為推動產業建設和價值創造的新質生產力已成共識。

新質生產力的本質是“科技+創新”。在釘釘聯合國際知名咨詢機構IDC發布的《2024 AIGC 應用層十大趨勢白皮書》(下稱《白皮書》)中,中國工程院鄔賀銓院士指出,以AIGC為代表的智能經濟活動逆勢增長,已成為支撐我國經濟體系現代化、構筑科技創新和產業升級的新引擎。

這讓筆者想起去年4月,時任阿里巴巴和阿里云一把手的張勇,在發布通義千問時說的:“所有行業、應用、軟件、服務,都值得基于大模型的能力重做一遍。”

如今來看,應用走向AI原生的推斷正在變為事實。

短短一年時間,AIGC經歷了三波浪潮,一浪更比一浪深入應用層。到第三浪,大模型落地深度業務場景的應用,打通業務數字化全流程,服務實體經濟。針對這種智能涌現后的應用爆發,IDC預測,到2024年全球將涌現出超過5億個新應用,這相當于過去40年間出現的應用數總和。

這一創新浪潮中,物流智能聯盟的成立,就是一個橫截面,讓我們看到,越來越多行業擁抱數智化,是以“云+AI”的方式,驅動組織變革。對此,阿里云智能副總裁、交通物流行業總經理張磊表示:“降低物流成本,數字技術特別是人工智能技術,至關重要,依托于云計算基礎設施,大模型將會重塑物流行業,它能優化供應鏈各個環節,提升從業人員和用戶的體驗,使得物流更智能高效。”

之所以企業數智化的主流方式是“云+AI”,源自大模型龐大的算力需求。自ChatGPT問世以來,配置高算力AI芯片的AI服務器需求不斷高漲。中金發布研究報告稱,未來Sora及類似大模型的迭代會持續推動計算量的擴張,算力需求“奇點”可能到來。

AI應用爆發下,云計算的算力資源愈發重要。對此,劉偉光指出,中國市場的服務器存量規模2000萬臺,美國服務器存量規模約為2100萬臺,但美國以公共云形式提供服務的算力占比為60%,中國僅有28%。

同時,劉偉光也認為,錯過公共云,或者說沒有用好公共云的數據的能力、AI的能力,也在一定程度上拖累了中國企業的創新速度。

因此,圍繞“云+AI”,一場云計算生態之變悄然開啟。

一方面,云計算廠商持續優化成本,推動公共云行業發展。今年1月,阿里云公布最新通用計算實例ECS g8i,整機性能提升85%,AI推理最高提速7倍,可幫助中小模型起建成本降低50%。

另一方面,加速大模型在產業端的落地,幫助行業客戶成長,成為云計算廠商的關鍵任務。阿里云憑借在算力、人工智能和大模型服務上的開放能力,為物流行業降本增效,展示了云計算廠商正在成為智能時代的“電動機”,持續供給新質生產力。

這種變革,意味著云計算廠商的身份逐漸演變為千行百業“做AI、用AI”的算力底座,與數字經濟時代共進。而隨著千行百業的數智化范式變革,云計算也將迎來新的增長故事。

結語

圍繞“AI驅動、公共云優先”,阿里云正在轉進。

正如劉偉光所說:“我們堅信云是新的技術誕生、新的技術發展的重要的源泉。”阿里云押注的是,在數字經濟時代,算力這一新質生產力的需求將持續增長。

新質生產力的產生和發展需要經歷“孕育-誕生-成長-成熟-蛻變”五個環節,阿里云的發展,也要走過“成本·成長·成功”的道路。

來源:松果財經

申請創業報道,分享創業好點子。點擊此處,共同探討創業新機遇!

本文素材來自互聯網,如有侵權,請聯系將及時刪除!

站長資訊網

站長資訊網